悩みをシェアして笑顔で子育て! by ドンブラっこ(倉敷)

ニュース (76-80件を表示 / 総数129件中)

-

17/03/24

笑顔で子育てQ&A 倉敷ファミリーサポート

笑顔で子育てQ&A 倉敷ファミリーサポート

-

17/03/24

【一覧】おしえて、子どもの心の育て方 〜倉敷市私立保育園の先生からアドバイス

【一覧】おしえて、子どもの心の育て方 〜倉敷市私立保育園の先生からアドバイス

-

17/03/13

まずは共感してあげましょう 〜みちる保育園・倉敷市の私立保育園

まずは共感してあげましょう 〜みちる保育園・倉敷市の私立保育園

-

17/03/13

子どもの話に耳を傾けてあげましょう 〜めばえ保育園・倉敷市の私立保育園

子どもの話に耳を傾けてあげましょう 〜めばえ保育園・倉敷市の私立保育園

-

17/03/13

親自身があるべき姿を示しましょう 〜八幡保育園・倉敷市の私立保育園

親自身があるべき姿を示しましょう 〜八幡保育園・倉敷市の私立保育園

新生活を迎えるこの季節、夫の転勤で何のゆかりもない倉敷に越してきて、頼れる人もいなくて子育てに不安を抱えるママが結構いるみたい? 安心してください、倉敷にはこんな制度があるんです! その制度について、倉敷ファミリーサポートセンター(通称ファミサポ)で聞きました。

仕事の都合で育児が大変だけど、周りに頼れる人がいません。

仕事の都合で育児が大変だけど、周りに頼れる人がいません。

福田さん:そういう時は倉敷市の子育て支援事業の「ファミサポ」を頼ってみたら? 私は10年前、主に提供側として会員登録をして、今までに色々な子どもをお預かりしています。

守屋さん:私も2年前から提供会員として活動しています。転勤族だから周囲に頼れる人がいない、ママ友に頼むのも気が引ける…という利用者も多いですよ。子育てを1人で頑張りすぎないで、時には子どもを預けて息抜きをするのも大切。会員同士の交流会で悩みを相談するのも良いかも。

知らない人に我が子を預けるのはちょっと心配かも…。

知らない人に我が子を預けるのはちょっと心配かも…。

福田さん:依頼(利用)時には提供会員との面談もあるので安心してください。提供会員の中には同じ子育て世代やおばあちゃん世代も居るので預けやすいと思いますよ。

守屋さん:活動中は補償保険に加入するので、万が一の時に保険がきくのが嬉しいですね。友達同士で一緒に登録して利用するのも良いですね。グループで登録する人もいるみたいですよ。

(1)会員登録(無料・事前予約制)

育児援助を受けたい人(依頼会員)も援助したい人(提供会員)も

まずはファミサポで簡単に会員登録。

グループで依頼・提供の両方に登録して、お互いに助け合うのもオススメ!

▼

(2)マッチング

ファミサポが依頼会員の条件にあった提供会員を複数紹介し、会員同士で面談

▼

(3)利用・サポート

マッチングしたら、依頼したいときに送迎や預かりを提供会員がサポート。

1時間単位で利用可能!

▼

(4)支払い&報告

依頼終了時に依頼会員が提供会員に料金を支払い、

提供会員はファミサポに活動報告書を提出

保育施設・放課後児童クラブへの送迎とその後の預かり、

冠婚葬祭・リフレッシュしたいときの預かり、軽度の病児保育など

| 利用時間帯 | 料金 |

| 月〜金曜の7:00〜19:00 | 1時間 700円 |

| 早朝・夜間・土日祝・年末年始・軽度の病児保育 | 1時間 900円 |

●簡単に登録できる

●時間単位だから気軽に利用

●提供会員との事前面談もあって、補償保険にも加入、

何より倉敷市の委託事業だから安心!

●簡単に登録でき、資格なしでも大丈夫

●自分の子どもを育児しながら活動できます

●空いてる時間にフットワーク軽く活動(報酬あり)

■お問い合せ■

倉敷ファミリーサポートセンター

倉敷市笹沖180番地

くらしき健康福祉プラザ1階

☎086-435-5678

「子育てするなら倉敷でといわれるまち」を目指して!

ドンブラっこ2016年春号 より転載

毎日、お子さんと接していているうちに「こんな時はどうしたらいいの?」と不安を抱くことはありませんか? そんな時こそ、保育園の先生のアドバイスを参考にしてみてはいかがでしょう。

個性はいろいろ、子どもの数だけ育て方が違うかもしれませんが、長年多くの子どもをよく見ている保育園の先生だからこそ、気づくポイントもあることでしょう。

豊かな心を育むためにはどうしたらいいか。しておきたいこと&してはいけないことなど、日々の問題を解決するための糸口が見つかるかも……。また、それと併せて、それぞれの保育園での取組みもご紹介します。

<おしえて、子どもの心の育て方 ~倉敷市私立保育園の先生からアドバイス>

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

<伸びる子育てどうしたらいいの?~倉敷市私立幼稚園の取組み一覧>

日々の生活の中で、子どもの心は常に成長を続けています。

豊かな心を育むために親ができることは何か。子どもをよく見ている保育園の先生にお話をお聞きしました。

思いやりのある子どもに育てるにはどうしたらよいですか?

思いやりのある子どもに育てるにはどうしたらよいですか?

叱る時は感情的に怒るのではなくまずは共感してあげましょう

叱る時は感情的に怒るのではなくまずは共感してあげましょう

もともと子どもとは、自己中心的なものです。人のために尽くすことを清々しく感じられるようになるのは、他者から無償の愛を注がれるからなのです。

叱る時は感情的に怒るのではなく、まずは共感してあげましょう。「このおもちゃが欲しかったんだね。でも私の大好きなあなたがお友達からモノを無理矢理奪ってしまうのは悲しいよ」というふうにです。子どもは「認められた」と感じて、初めて人の気持ちを考える余裕ができるのです。さらに子どもの良いところを見つけて褒めてあげれば、お友達のことも認められるようになり、思いやりのある子どもに育っていくでしょう。

しかし中には、「人は自分と違う感じ方をするのだ」ということを理解しにくい子どももいます。なるべく叱る機会を減らす方法として、子どもと前もって約束をすることが有効です。こんな時はどうすればいい?と一緒に考え、その約束を絵や標語にして、欲しい時は「貸して」だよ、と教えます。そして、約束を守れている時には「貸してと言えたね」と言葉で伝えます。

当園では、「思いやりの心を育てる」という保育目標のもと、保育士が思いやりのある関わりを心掛けているのはもちろん、〝お手伝い活動〟という時間を設けて大きいクラスの子どもが小さいクラスの子どものお世話をする機会を与えています。感謝される喜びを味わった子どもたちは、お手伝いが大好きな、人の喜びを自分の喜びとして感じられる子どもに育っていきます。

![]()

保育園での取り組み

保育園での取り組み

当園は、田畑や野山の自然が多く残っている地域環境にあり、人との関わりあいの中で、子どもたちの楽しい思いを学びにつなげ、生きる力を身につけさせてあげたいと考えています。そのため、特定の分野に力を入れることはせず、様々なことをバランスよく経験させてあげられるように工夫しています。

お散歩は、地域の方々とあいさつを交わしたり、道路の渡り方やマナーなど、公共の場でのルールを知るきっかけとして行なっています。また、食育の一環として田んぼや園内菜園の農業体験を実施し、食べ物が、どのような過程を経て、どれだけの手間暇をかけて作られているかを知り、生きる力を育んでいます。

少子化に伴い、兄弟がいない家庭があることも考慮し、小学校や中学校も参加する夏祭りや文化祭などの地域の行事にも積極的に参加して、世代間の交流を大事にしています。想像力や表現力などの感性が育まれる音楽活動では、歌や楽器などに触れ、みんなで一緒に歌うことや合奏することを楽しみながら取り組んでいます。授業参観の時には、日頃の様子を見に来てもらうだけでなく、親も参加して一緒にわらべ歌遊びをするなど、親子の絆を深めるような時間も設けています。

ドンブラっこ2017年春号 より転載

<おしえて、子どもの心の育て方〜倉敷市私立保育園の先生からアドバイス一覧>

子育て時についうっかりしてしまうことや、やっておけば良かった、と後悔してしまうこともあると思います。そうならないためにも、子どもをよく見ている先生にお話を聞きました。

しておきたいこと

しておきたいこと

ほんの少しの時間でも、子どもの話に耳を傾けてあげましょう。

ほんの少しの時間でも、子どもの話に耳を傾けてあげましょう。

仕事や家事に追われてついつい子どもの話を聞き流したり、「あとでね」と言ったまま忘れてしまったりすることはありませんか? 子どもたちは、その日一日に起きた〈楽しかったこと〉や〈嫌だったこと〉などを、早くパパやママに伝えたいという思いで家に帰るのです。食事時や入浴時など、ほんの少しの時間でも良いので、毎日しっかり話を聞いてあげましょう。子どもは信頼する親に話を聞いてもらい、自分の思いをきちんと受け止めてもらうことで自己肯定感を養い、強い心を持つ子へと成長するのです。

してはいけないこと

してはいけないこと

親が何にでも手出し口出しをしすぎてはいけません。

親が何にでも手出し口出しをしすぎてはいけません。

現代において、人から指示を出されないと何も判断できない「主体性のない大人」が増えていると言われています。その原因の一端は、幼少時代に„親が構い過ぎる"ことにあるのではないでしょうか。食事の補助や着替えなど、子どもにすべてを任せていては時間が掛かるからと、大人が手を出すことの方が多いでしょう。しかし、それらすべてに親が関与していては、子どもの創造性や自主性は育ちません。大人の都合を優先せず、子どもが自分でできることは、多少時間が掛かったとしても、できるまでやさしく見守ってあげるべきです。

![]()

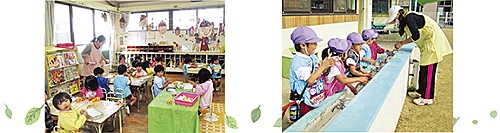

保育園での取り組み

保育園での取り組み

「ケガをしない体づくり」をコンセプトに、週一回、専門コーチによる「運動教室」を導入しています。子どもの年齢や発達状況、季節などを考慮したメニューは„運動"というよりも„遊び"の延長のように園児たちは楽しんでいます。運動が苦手な子でも進んで参加しているようですね。この取り組みの狙いは「基礎体力」や「上手な転び方・体の使い方」を身に付けるフィジカル面やメンタル面での向上でしたが、実際に、それぞれ目を見張る成長がありました。

また、子どもの成長を第一に考えた保育の一環として、お年寄りとの交流も積極的に実施しています。歌やダンスを披露する子どもたちに、お年寄りが折り紙の折り方を教えてくれました。さまざまな年代の人と触れ合うことで、自然と他者へのいたわりの心や、慈しむやさしさといった感情を養うのです。

当園では、保護者のみなさんには自然体の子どもたちを見て欲しいと考えています。そうした思いもあり、園では参観日を設けておりません。その代わりに月に一度「園開放」を行っており、我が子がどのような日常を過ごしているのかを垣間見ることができます。園児の保護者でなくても参加可能なので、ぜひ一度見学に来てください。

ドンブラっこ2016年冬号 より転載

子育て時についうっかりしてしまうことや、やっておけば良かった、と後悔してしまうこともあると思います。そうならないためにも、子どもをよく見ている先生にお話を聞きました。

しておきたいこと

しておきたいこと

親自身が身を持ってあるべき姿を示しましょう。

親自身が身を持ってあるべき姿を示しましょう。

お子さんに毎朝「おはよう」とあいさつされていますか? 親が自らしなければ子どもは積極的にあいさつするようにはなりません。子どもは親の写し鏡と言われるほど、お父さん、お母さんをよく見て行動するので、いつも和らいだ顔と心で周りの人と接していれば、自然と気遣いのできる心の優しい子どもに育ちます。周囲に感謝する気持ちを持つことで、「ありがとう」が溢れる家庭作りを心掛けましょう。子どもにとって親自身が一番の見本であるということを意識することが重要ではないでしょうか。

してはいけないこと

してはいけないこと

子どもは、叱らないようにしましょう!

子どもは、叱らないようにしましょう!

子どもは叱らなくても育てることができます。親が余裕を持って子どもを見ること、兄弟や周りの子どもと比較をしないことを心掛けましょう。子どもは日常生活の中で地域とのつながりを持つことで自信を持ったり、自然や生き物とのふれあいの中で学んだりという経験を積むことで優しい心を育んでいきます。優しい心が育つと「がんばれる力」にもつながります。子どもには「がんばれ」ではなく「がんばっているね」と言ってあげましょう。しっかり褒めてあげることで自信の持てる子どもにしてあげることが重要です。

保育園での取り組み

保育園での取り組み

八幡保育園では様々な「学び」を取り入れています。英語では0歳児から外国人の講師に学んでいますが、英語を身に付けることより外国人の方とふれあうことを第一に考えています。この地球には様々な人種、髪の色、目の色、肌の色が違ういろんな人たちがたくさんいるということを知るためです。違いがあることを理解し、その違いを尊重してみんなと仲良くできる子どもを育てています。

また、当園では外を駆け回って遊ぶ機会の少なくなった子どもの体力向上を目的に体育を取り入れています。園全体で日常的に体育に取り組んでいきその結果、体力テストで子どもたちの体力向上を確認することができました。 音楽ではマーチングなどの演奏を通じ、みんなと協力することや、集中力を養い、地域のイベントにも積極的に参加して地域の方とふれあうことにより、社会性を身に付けます。また、系列法人の老人ホームとの交流を通じて子どもたちが「優しい心」をもってまっすぐに育って欲しいと考えています。

来年には浅口市に「浅口はちまん認定こども園」も開園する予定です。保育と教育の両立を目指して新たなるスタートを切ろうとしています。

ドンブラっこ2016年秋号 より転載

<おしえて、子どもの心の育て方〜倉敷市私立保育園の先生からアドバイス一覧>

![donbla. [ドンブラ] - 倉敷の生活&子育て応援情報サイト](/img/common/logo.jpg)