食器のみつはた

有田焼「日本の陶磁器の先駆者 〜色絵磁器の美と世界への挑戦〜」デザイン編

江戸初期、日本で初めて磁器が焼かれたといわれる「有田焼」。

前回の〈歴史編〉では、その誕生と発展の歩みをたどりました。今回は、世界へ羽ばたいた“有田焼のデザイン”に焦点を当ててご紹介します。

有田焼のデザインを語るうえで欠かせないのが、透き通るように白く滑らかな“白磁”の存在です。有田の地で採れる良質な陶石が生み出す白磁は、まるで絵画のキャンバスのように、色絵の美しさを引き立てます。

染付(藍色)だけのシンプルな器もあれば、そこに赤・緑・金などの上絵付を施した華やかな色絵磁器もあり、どちらにも有田焼ならではの上品さと緊張感が漂います。

“余白を生かす美”と“装飾の華やかさ”──

この二つの対極を、絶妙なバランスで融合させたのが有田焼のデザインなのです。

時代とともに変化しながらも、有田焼には確かな「様式美」が息づいています。

〈柿右衛門様式〉

柔らかな白磁の上に、赤絵を中心とした色彩で花鳥や草花を描く。

余白の美を生かした構図は、静と動のバランスが絶妙です。

写真:色絵花卉文八角鉢(いろえかきもんはっかくはち)*出典:ColBase

〈古伊万里様式〉

藍・赤・金彩で器の全面を彩り、豪華さを際立たせた様式。

当時は海外でも高く評価され、「IMARI」の名で知られました。

写真左:色絵鶏文平鉢(いろえにわとりもんひらばち)

写真右:色絵花唐草文皿(いろえはなからくさもんさら)*出典:ColBase

〈鍋島様式〉

洗練された構図と上品な配色で、格式と静けさを表現。

落ち着いた品格のあるデザインは、現代でもファンが多い様式です。

写真左:色絵牡丹青海波文皿(いろえぼたんせいかいはもんさら)

写真右:色絵鳳凰文皿(いろえほうおうもんさら)*出典:ColBase

有田焼のデザインには、400年の歴史が刻まれています。

花鳥の文様には四季を愛でる心、金彩の輝きには遠い国への憧れ、そして白磁の静けさには日本人の繊細な感性。器を手に取るとき、そんな背景に思いを馳せてみると、一枚の陶磁器にも深い物語が宿っていることに気づきます。

伝統を大切にしながら、現代の暮らしに寄り添う有田焼。

白磁の清らかさを生かしたシンプルな器や、伝統文様をモダンにアレンジしたシリーズなど、多様なデザインが生まれています。

洋食器とも自然に調和し、どんな食卓にも馴染む——

その柔軟さこそ、有田焼の“デザインの進化”といえるでしょう。

400年の時を経てなお、人々の暮らしを彩り続ける有田焼。

その一枚一枚に宿るデザインの物語が、今日も私たちの食卓をやさしく照らしています。

*出典:「©佐賀県観光連盟」

今回ご紹介する「有田焼」のオススメ商品

錦茶緑金 「松葉前菜皿」(幸楽窯)

縦25 cm× 横11.7 cm× 高さ 2 cm

5,000円(税別・2025年11月25日 現在の価格)

迎春に、お祝いの席に、オススメの前菜皿です。

3品程のお料理を盛り、ワンランク上の食卓に!!

縁起のいい器になっております。

青海波 「急須」(畑萬陶苑)

口径 6.5 cm × 高さ 10.5 cm

20,000円(税別・2025年11月25日 現在の価格)

「青海波」は、穏やかな波がどこまでも続いている様子を表した模様です。

「未来永劫に」「平穏な生活が続くように」という縁起が込められています。

注ぎ口の内側は陶製の茶こしになっており、丸くて高さのある形は、デザイン性だけでなく、茶葉がよく広がるようになっています。

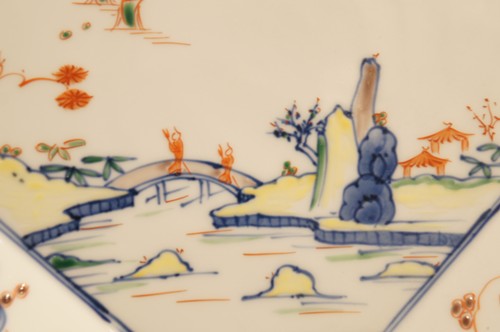

染錦山水 「八角皿」(福泉窯)

直径(辺から辺まで)28 cm× 高さ3.5 cm

20,000円(税別・2025年11月25日 現在の価格)

染付の青い絵付けの上に、赤などで上絵付けをして華やかな仕上がりになっています。

一枚の絵画のようになっているので、飾るのもオススメですが、おもてなしの器として使うのも便利な器です。

食器のみつはた最新情報は、下記のサイトにて発信中です

食器のみつはた

086-425-5511

086-425-5511

営業時間:午前10時~午後6時

食器のみつはたの最近のニュース

-

みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第8回

みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第8回

3日前

3日前

-

新年のご挨拶

新年のご挨拶

3日前

3日前

-

みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第7回

みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第7回

55日前

今見ているニュース

55日前

今見ているニュース

-

みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第6回

みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第6回

123日前

123日前

-

今年もやってきました!

今年もやってきました!

132日前

132日前

![donbla. [ドンブラ] - 倉敷の生活&子育て応援情報サイト](/img/common/logo.jpg)